江渕寺について

お寺の由来

大正15年発刊の「遠田郡誌」によると、その発足は大変古く、嵯峨帝の弘仁7年(816年)天台宗の寺院として開山されたとされ、その後の寺の記録にも天台宗から曹洞宗に改宗されたことが伝えられています。

しかし、現存する記録としては、江戸時代に仙台藩が編纂した地誌「封内風土記」(ほうないふどき)によると「如来山江渕寺曹洞宗仙台府下八塚林松院末寺伝言後西帝寛文中林松院第三世天模和尚開山」と記されており、寛文元年(1661年)頃に仙台の林松院三世天模和尚により開山されたとする以外の文献は残っておらず、開山以来350年~1100年余も続く歴史ある古刹であることは明確です。

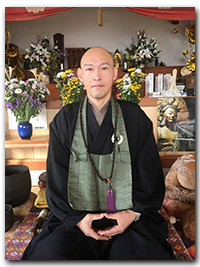

平成7年第五世白旗和尚が遷化され、現在岩山寺和尚にその歴史は継承されております。

正式には「江淵寺」ですが、Webサイトでは「江渕寺」で統一表記いたします。

先住職の偉業

先代住職、当山五世の梅嶽悟梵大和尚(白旗悟梵)老師は悟りを求め、長きに渡り幾多の地に於いて修行を積まれた大変貴德な僧でありました。

先代住職は大朴永平寺までの修業の後、静岡の可睡斎専門僧堂、海蔵寺専門僧堂、仙台の輪王寺専門僧堂に於いて合わせて14年間、僧堂に安居し修行を重ねて参られました。 その間昭和6年には奥州三拾三ヶ寺を巡拝し、納経の業を務められました。その時の納経帳が今も大切に保管され現存しております。

昭和17年3月16日、先代住職33才の時、御縁により曹洞宗管長の命を受け、当山江渕寺の住職を拝命することになりました。以来平成7年に遷化するまでの58年間を江渕寺に眠る御縁の仏様を供養すると共に悟りを求め修業を続けて参られました。

行事

- 3月18日『春彼岸会』(はるひがんえ)

春分の日を中心にした一週間は、「彼岸会」と称してご先祖の霊をなぐさめ、成仏を祈り法要を営みます。

春は、「ぼたもち」等をお供物として用意いたします。 - 8月13日『盂蘭盆会』(うらぼんえ)

彼岸会と同様に、主に先祖供養のための行事ととらえられ、家に帰ってきたご先祖様の霊魂(れいこん)をもてなす意味合いが濃い行事です。

8月と言う時期と重ね合わせますと、日本古来の「帰郷」という習俗に由来するものとも考えられます。寺にあっては合同供養を行います。 - 9月20日『秋彼岸会』(あきひがんえ)

春彼岸会と同様に法要を営み、期間は「秋分の日」を中心とした一週間を言います。秋は、「おはぎ」等をお供物として用意する習わしがあります。

1年の間で上記の法要を営んでおります。他にも年忌供養、水子供養、その他祈祷やペット供養など法要のご相談をお請けしております。合掌

宗派の事

曹洞宗です。本宗は釈迦牟尼仏を本尊とし、高祖承陽大師(道元禅師)、大祖常済大師(瑩山禅師)を両祖とする禅宗です。本山は福井県の永平寺や神奈川県鶴見の総持寺となります。

住職より 「供養の大切さ」

人は亡くなると、暑くもなく、寒くもない仏様の世界、涅槃の境地へ向かいます。 涅槃とは、病気も痛みも無い、いわゆる苦しみの無い世界です。あの世に旅立たれた御縁の仏様に代わって残された御縁の方々、御遺族の方々が善行と功徳を積むという事が、追善供養の本来の意義なのです。

私達はご先祖様より、人生という尊い大恩を授けて頂き日々を過ごさせて頂いているのです。ご先祖様の御影で私達の今があるのです。常にご先祖様に感謝の心を持ち供養する事がとても大切な事であることはお解り頂けるでしょう。 御先祖様に感謝することで、供養という意義深い行いは受け継がれ、いずれは私達自身も先祖となり、供養の対象となって行くのです。

合掌

アクセス

〒 989-6111

宮城県大崎市古川鶴ケ埣字北粟蒔79

TEL 0229-23-4673

JR古川駅より東に約2.8Kmです。車で約10分です。